阴阳五行、相生相克是中医的基本系统思想,但迄今尚缺乏分子生物学层面的直接证据。“借助进化之光,方能理解生命”,依据多布赞斯基教授的这一论述,如果相生相克模式具有生命普适性,那么在其它物种中也理应存在。家犬和酵母分别被称为人类最亲密的“第一朋友”和“第二朋友”。在人类文明孕育发展过程中,酵母在饮食和医疗方面扮演了重要角色。因此,酵母能否成为研究和理解岐黄医学理论的模式生物,是中医现代化中一个值得探索的问题。

一、野生酵母代谢周期的阴阳四行与相生相克

酵母是单细胞的真核生物,它的多种分子机制在高等生物中是保守或部分保守的,因而是研究生命分子机理的最小模型之一。代谢是理解生命和人类疾病的重要基础机理。可持续的代谢周期是维持生命的必要条件。野生酵母在营养限制条件下培养,会形成稳健的以耗氧量周期性振荡为标志的代谢循环,循环时间约为4到5个小时。随着高通量组学技术不断发展,自 2005 年以来已经陆续产生了酵母代谢周期的多个组学数据集,包括转录组、表观基因组和代谢组。发展一个数学框架来整合所有可用的组学数据,在分子层面构建酵母代谢周期的统一图景,是一个重要的科学问题。

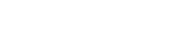

▲野生酵母代谢周期相生相克的四行模式

中国科学院数学与系统科学研究院的科研人员通过双重特征分析的数学方法整合多组学数据集,将数据分解为两个层级、四个特征阶段,分别记为1A、1B、2A 和2B。它们按照1B、2A、1A和2B的顺序循环出现,一个特征阶段诱发不同层级的下一个阶段,同时抑制同一层级的另一个阶段。每个阶段以表观组、转录组、代谢组的时间相位次第发生。这些特征阶段的运行呈现出岐黄学说中相生相克的阴阳四行模式。

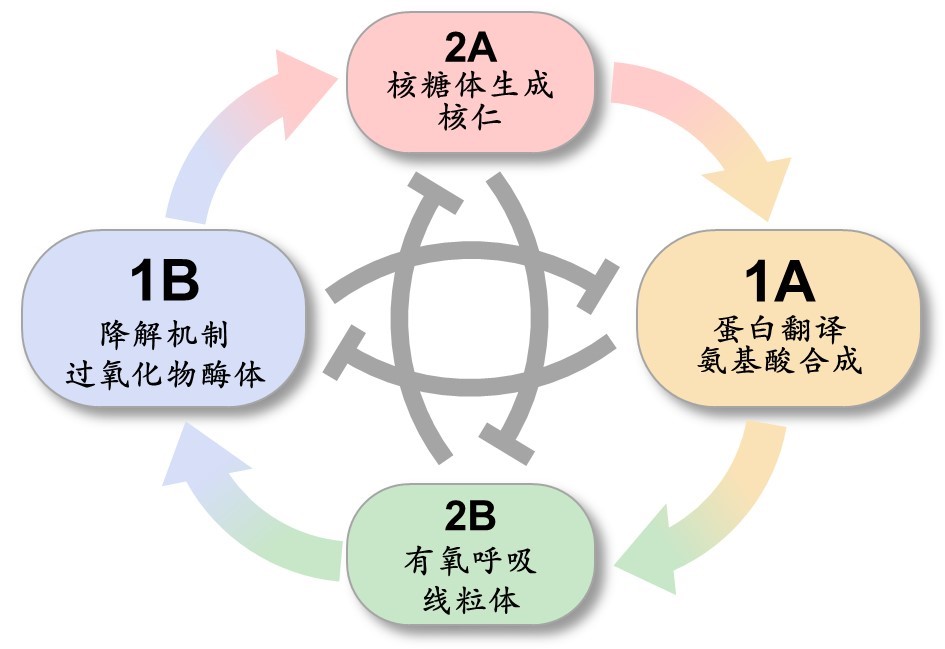

二、野生酵母代谢周期中分子运行全景图

▲野生酵母代谢周期:转录组、表观基因组、代谢组、转录因子的全景图:

酵母代谢周期的四行各有其标志性的生物过程、分子功能和细胞舱室。1A阶段细胞能量充足,生命活动以氨基酸合成、核糖体内的蛋白质翻译为主,可以理解为“阳”。与之相对的“阴”是1B阶段,标志是细胞内生物分子降解与回收过程,活跃舱室以过氧化物酶体、内体为主。2A是从1B到1A的过渡阶段,核糖体RNA在核仁内大量生成,此时葡萄糖水平较高,酵母合成大量AICAR以激励AMPK信号传导通路,同时多余的能量转化为甘油。在与2A相互抑制的2B阶段,随着能量减少,酵母利用线粒体进入有氧呼吸,更高效地产生ATP,并使用先前生成的甘油作为营养物质补充。分子运行的转换是通过转录机制的改变实现的,四个阶段的转录调控因子各不相同。

通过周期函数的表示,可以估计多组学的时间相位。在每个阶段,组蛋白修饰H3K9ac/H3K18ac最早发生,约3分钟后mRNA转录完成,在大约13分钟后出现代谢组学变化,在接下来的几十分钟内向下一个阶段运行。计算表明,从表观基因组、转录组、到代谢组,特征熵递增。

野生酵母代谢周期数学量化模型,首次为中医相生相克理论提供了分子层面的诠释。双重特征方法作为一种通用的多组学数据整合工具,不仅可以用来研究其它生物问题,也为现代分子生物学视角下的中医理论研究开辟了一个崭新的切入点。野生酵母代谢周期的机制,可以作为研究高等生物代谢的基本模型,对理解人体代谢和代谢疾病有重要意义。

相关工作发表在NAR Genomics and Bioinformatics上。除了公开的原始数据外,计算代码和中间计算数据存放在开放云平台,所有报道的结果都可以复制再现。

Publication:

NAR Genomics and Bioinformatics , 2025, 7 , lqaf022 https://doi.org/10.1093/nargab/lqaf022,https:// doi.org/ 10.5281/ zenodo.14671612

Author:

Linting Wang, Xiaojie Li, Jianhui Shi, Lei M. Li

State Key Laboratory of Mathematical Science, Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100190, China

School of Mathematical Sciences, University of the Chinese Academy of Sciences, Beijing, 101408, China

Email: lilei@amss.ac.cn

附件下载: